Chiara Girotto

Abstract:

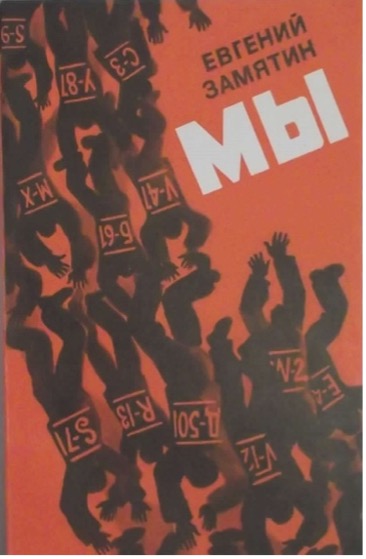

No Nuance, No Break: Dystopia and Utopia in “We” by Evgenii Zamiatin

This paper aims to present the novel My (“We”, 1924) by Evgenii Zamiatin by reflecting on the conceptual elaboration of terms such as “dystopia” and “utopia” within the work. My, in fact, offers the reader a fictional reality that, while presenting clearly dystopian elements, is perceived ambiguously by its characters, who live deprived of fundamental freedoms, immersed in an autocratic system that is nevertheless incredibly efficient and functional for the collective well–being. The protagonist of Zamiatin’s novel is given the opportunity to exercise his free will for the first time and, contrary to expectations, this experience traumatises him. Zamiatin revisits the Dostoevskian dilemma of freedom expressed in The Grand Inquisitor of the Brat’ia Karamazovy (“The Brothers Karamazov”, 1880), presenting it in the guise of a mechanical and hyper–technological utopia, where men exchange their faculty of choice for an imperturbable, eternal, and sterile happiness.

Considerata l’opera antesignana del genere distopico, My (“Noi”, 1924) si presenta ai lettori come una lunga riflessione sul concetto stesso di distopia e sulle sue implicazioni. Il suo autore è Evgenij Zamjatin (1884–1937), ingegnere navale di formazione, scrittore di racconti e traduttore e una delle voci più influenti della cultura russa di inizio Novecento. Zamjatin scrive My tra il 1919 e il 1921, durante la Guerra civile russa. Benché non potesse essere considerato una critica diretta nei confronti dell’Unione Sovietica, il contenuto del romanzo fu giudicato sovversivo e dunque censurato in patria non appena ultimato: verrà dato alle stampe in lingua inglese, e successivamente in russo tramite un’edizione clandestina nel 1927. Tale pubblicazione, avvenuta grazie a un gruppo di émigré russi stanziati in Cecoslovacchia, segna il fondo della carriera artistica di Zamjatin, a cui Stalin concede di emigrare in Francia, dove morirà esule e indigente dopo anni di silenzio letterario forzato.

Paradossalmente, l’opera rappresenta anche il culmine della sua produzione letteraria: lo stesso George Orwell, autore della distopia più celebre di sempre, 1984 (1949), attingerà esplicitamente all’immaginario di My. L’infelice traiettoria biografica, legata a doppio filo con le vicende dell’opera, suggerirebbe, se non una aperta critica al regime sovietico, per lo meno una sua ridicolizzazione satirica. Al contrario, il mondo di My rivela una natura più ambigua e per certi versi inquietante. L’opera descrive un regime totalitario, lo Stato Unico, retto da un despota chiamato Benefattore, che garantisce l’ordine tramite il sistema di polizia dei Custodi. Tutti i cittadini vivono e lavorano in palazzi di vetro, sempre visibili gli uni agli altri, in un mondo separato dall’esterno selvaggio tramite altissime mura. La loro quotidianità è rigidamente sorvegliata e scandita da orari e regole precise, la presenza statale è ubiqua. Il debito di 1984 nei confronti di My è chiaramente percepibile, ma tra i due romanzi vige una differenza fondamentale: lo Stato Unico è efficiente, l’Oceania di Orwell no.

Lo si evince dal modo in cui il protagonista di My presenta la propria realtà. Il cittadino – alfanumero D–503, chiamato come tutti con un numero di matricola, è un ingegnere addetto alla costruzione dell’Integrale, un razzo che dovrebbe permettere alla società descritta di viaggiare nello spazio. Nelle sue poche ore libere, tiene un diario, il cui contenuto coincide con l’intero romanzo. Le sue pagine testimoniano un’esistenza soddisfacente, priva di preoccupazioni economiche o di salute. Nessun nemico esterno affiora, nessuna distinzione tra bassifondi di gente che vive nella miseria e privilegiati. Nella narrazione dell’ingegnere, tutti lavorano non per il proprio successo, ma per contribuire al benessere generale e alla costruzione del grande razzo. Si noti a tal proposito che lo Sputnik non era ancora stato costruito né lanciato in orbita all’epoca.

Il mondo di My appare ben lontano dall’universo fantascientifico di concezione comune: non è equiparabile all’universo orwelliano, ma neppure alla ferraglia robotica e ai fumi tossici del Blade Runner (1982) di Ridley Scott. Piuttosto, assomiglia maggiormente ad alcuni episodi della serie televisiva Black Mirror (2011 – in produzione), in cui la realtà dei personaggi è spesso ipertecnologica, bianca, asettica e funzionale. Nella loro essenza profondamente contemporanea, i cittadini dello Stato Unico dormono e mangiano abbastanza; a ciascuno viene affidato persino un partner personale con cui intrattenere rapporti sessuali in base alle proprie esigenze e compatibilità. Nulla, o ben poco deraglia dai binari della logica: il Benefattore vede e provvede come un dio generoso, mai parco né smodato.

Sorge spontaneo, dunque, domandarsi che cosa ci sia di veramente distopico nell’opera. Qui si dipana lo snodo centrale del romanzo, e con esso la sua problematicità. Il mondo di My è efficiente perché amministrato e organizzato esclusivamente secondo criteri razionali. La razionalità domina ogni aspetto della vita del protagonista e dei suoi concittadini, persino, come si è detto, la vita sessuale. Al fine di garantire la serenità di tutti, il Benefattore ha creato un rigido protocollo da seguire, un protocollo in cui non si può scegliere assolutamente nulla, e che proprio per questo motivo funziona. Lo Stato Unico nasce per rispondere all’affanno che si prova trovandosi di fronte a un dilemma, dal più banale al più drammatico; soddisfa il desiderio, infantile ma profondo, che qualcuno dall’alto proponga improvvisamente una soluzione, e il suo fascino consiste nel mostrare un mondo in cui tali incombenze non sussistono, dato che non è consentito scegliere in autonomia. D–503 è consapevole di tutto questo e vive in armonia con i precetti impartitigli fino a quando non incontra una donna misteriosa che malauguratamente infrange alcune delle regole auree della società alfanumerica. Inspiegabilmente, non la denuncia alle autorità e si rende complice, catapultandosi in un vortice di omertà sempre più pericoloso. Nella vita dell’ingegnere affiorano, per la prima volta, le sfumature insite nella scelta. L’irrazionalità tanto osteggiata, ma da sempre presente nei recessi dell’interiorità, dilaga in lui. Il benessere garantito dal regime non gli basta più, per ragioni che nemmeno lui riesce interamente a spiegare:

“In questo momento, del resto, cerco di descrivere le mie anormali sensazioni di allora. […] C’erano due io. Uno era quello di prima, quello di D–503, l’alfanumero D–503, l’altro invece… Prima le sue zampe villose spuntavano appena dall’involucro, adesso invece se ne fuoriusciva per intero: l’involucro scricchiava, era lì lì per frantumarsi in mille pezzi e… e cosa sarebbe accaduto allora?” (Zamjatin 2018: 55)

In una quotidianità di vetro, acciaio, calcoli armoniose simmetrie, ciò che non è razionale si configura come una specie di insetto, una creatura dostoevskiana del sottosuolo. Non a caso l’immagine ricorda l’opera di quest’altro grande autore russo. Zamjatin, infatti, riprende in Noi la cruciale riflessione dostoevskiana sul libero arbitrio: posto di fronte a numerosi dilemmi etici dalla sovversiva, il protagonista si ritrova a disprezzare una libertà che non ha mai chiesto, e la cui gestione risulta a dir poco gravosa. Se prima di conoscere I–130, la donna ribelle, era convinto di poter essere pienamente felice della sua esistenza senza alternative né fantasie, ora si sente incompleto, tormentato, insicuro.

È la tesi del Grande Inquisitore, protagonista dell’omonimo capitolo di Brat’ja Karamazovy (“I Fratelli Karamazov”, 1880). Ambientata nella Spagna dell’Inquisizione, la vicenda narra di un uomo intento a interrogare nientemeno che Gesù Cristo, giunto nuovamente sulla terra e nuovamente incarcerato. L’inquisitore accusa Cristo di aver lasciato gli uomini liberi di discernere il bene dal male, e dunque di seguire il suo messaggio o meno, pur essendo consapevole dell’inconciliabilità della scelta con il concetto stesso di felicità. Felicità e libertà, infatti, sono per l’inquisitore due dimensioni antitetiche, dato che l’umanità ha la facoltà di essere libera, ma non le capacità. Non sempre sa scegliere il suo bene, anzi: per essere felice, afferma il personaggio, l’uomo deve avere qualcuno che scelga al posto suo.

La visione estremamente pessimista dell’inquisitore solleva alcune questioni di straordinaria complessità: la salvezza è qualcosa di guadagnato o imposto dall’alto? È possibile che sia offerta, e quindi eventualmente persino rifiutata? Interessante il fatto che l’ingegnere di My sembri concordare con lui: la libertà implica più oneri che vantaggi. Non a caso nel finale del romanzo il protagonista viene sottoposto a un’operazione di lobotomia che eradica dal suo cervello qualsiasi forma di facoltà immaginativa, e dunque di scelta, condannandolo a un’eterna felicità meccanica.

Tuttavia, prima viene convocato dal Benefattore, che in qualche modo getta la maschera e gli rivela il cuore del suo pensiero, quello su cui si regge l’universo del romanzo:

“…allora diciamo le cose come fanno gli adulti quando i bambini sono già a letto: diciamocele fino in fondo. Le chiedo: per che cosa gli esseri umani – fin da quando erano in fasce– hanno pregato, sognato, si sono tormentati? Perché qualcuno dicesse loro una volta per tutte cos’è la felicità e a quella felicità, poi, li allucchettasse come una catena. Oggi come oggi, noi, cosa stiamo facendo, se non questo?” (Zamjatin 2018: 206)

L’ideatore dello Stato Unico è in definitiva un alter ego dell’inquisitore dostoevskiano, disposto a barattare l’arbitrio dei suoi cittadini per la sua positivistica e personale concezione di felicità. In questi termini l’elemento distopico dell’opera appare tangibile, ma è bene sottolineare come all’interno del romanzo, la società di My non sia percepita necessariamente come tale. Mentre i lettori avvertono l’incubo, chi nel romanzo ha un assaggio della libertà paradossalmente finisce per rifiutarla, e per scegliere quella che per lui è un sogno di armonia, precisione, certezza. Un sogno privo di sfumature dove niente mai si sgretola.

Malgrado la natura filosofico–esistenziale – più che politica – degli interrogativi di Zamjatin, il romanzo viene censurato perché potenzialmente nocivo per qualsiasi tipo di regime totalitario. Questo non solo per la descrizione dell’ingerenza statale nei confronti del singolo, ma anche per le estreme conseguenze, rappresentate nell’opera, delle spinte positiviste e razionalizzanti della civiltà industriale, dove l’uomo è un banale ingranaggio al servizio di un meccanismo inaccessibile e imperscrutabile. Un’insonnia della ragione che genera, se non mostri, automi.

In contrasto con gli elementi anti–utopici di My, resta fino alle ultime pagine la fascinazione che D–503 prova per il suo mondo, forse l’aspetto più disturbante del romanzo. La scelta di farsi lobotomizzare scaturisce dall’incapacità di gestire la dimensione irrazionale del proprio io, dall’impossibilità di definirne nettamente i confini, sebbene sia chiaro che sono i momenti del furor avverso alla ratio livellatrice e vuota quelli in cui ha vissuto davvero.

Elsa Morante, autrice che ha dedicato un’ampia parte della sua produzione alle conseguenze disastrose degli eccessi razionalistici nella storia del Novecento, suggella perfettamente la lezione di Zamjatin ne La serata a Colono (1968):

“Il cervello è una macchina furba e idiota, che la natura ci ha fabbricato studiandola apposta / per escluderci dallo spettacolo reale, e divertirsi ai nostri equivoci. / solo quando la macchina si guasta: nelle febbri, nell’agonia, noi cominciamo a distinguere il filo / dello scenario proibito” (Morante 2013: 28).

Bibliografia:

Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov (in due volumi), Torino, Einaudi, 2021. Traduzione di Claudia Zonghetti.

Elsa Morante, La serata a Colono, Torino, Einaudi, 2013. Edizione digitale.

Evgenij Zamjatin, Noi, Milano, Mondadori, 2018. Traduzione di Alessandro Niero.

Apparato iconografico: