Marta Zecchin

“Il tempo è un’invenzione, o è niente del tutto.”

(Henri Louis Bergson)

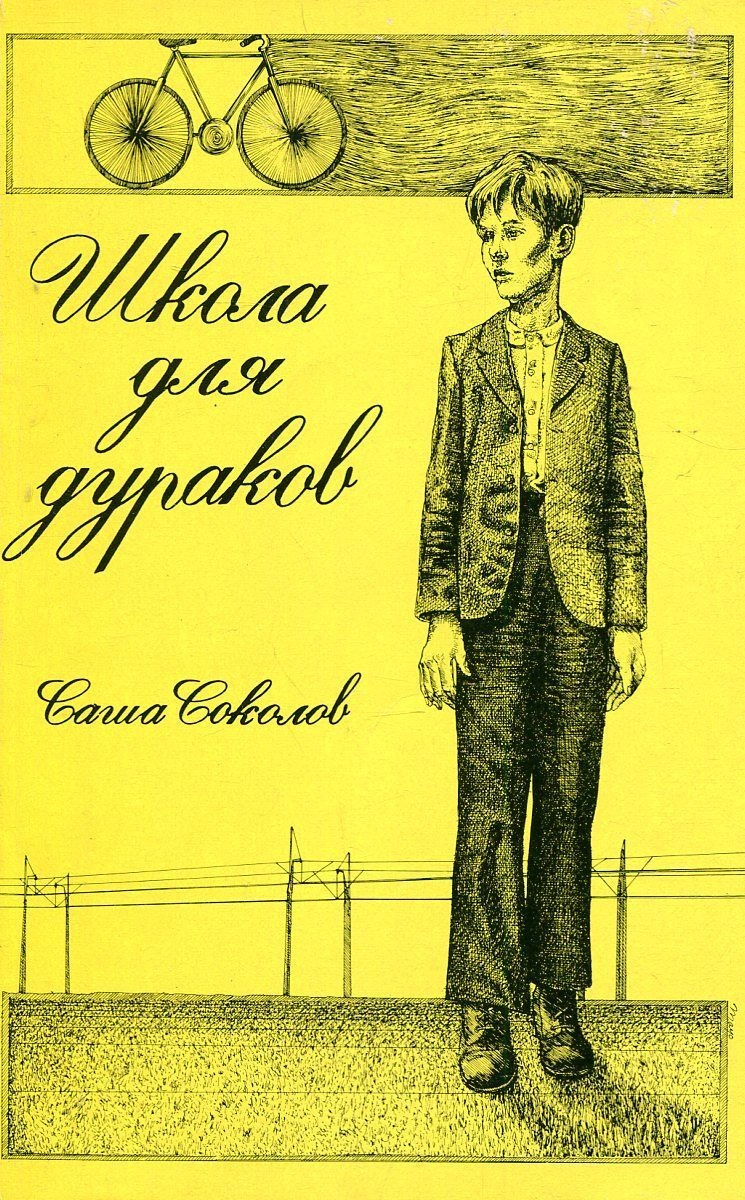

“An enchanting, tragic and touching book”, scrisse Vladimir Nabokov a Carl Proffer, in una lettera datata 17 maggio 1976, a proposito del primo romanzo di Saša Sokolov, Škola dlja durakov (“La scuola degli sciocchi”, 1976). Proprio la benedizione letteraria imposta dal grande maestro dell’emigrazione, di certo non noto per la prodigalità nell’elargire lodi, garantì la pubblicazione del romanzo e ne segnò la successiva fortuna. La scuola degli sciocchi, che si caratterizza per la raffinata costruzione formale e stilistica e per il completo sovvertimento della percezione della realtà, è ad oggi considerata una delle opere fondamentali del secondo Novecento russo, nonché uno dei cardini del discorso postmodernista.

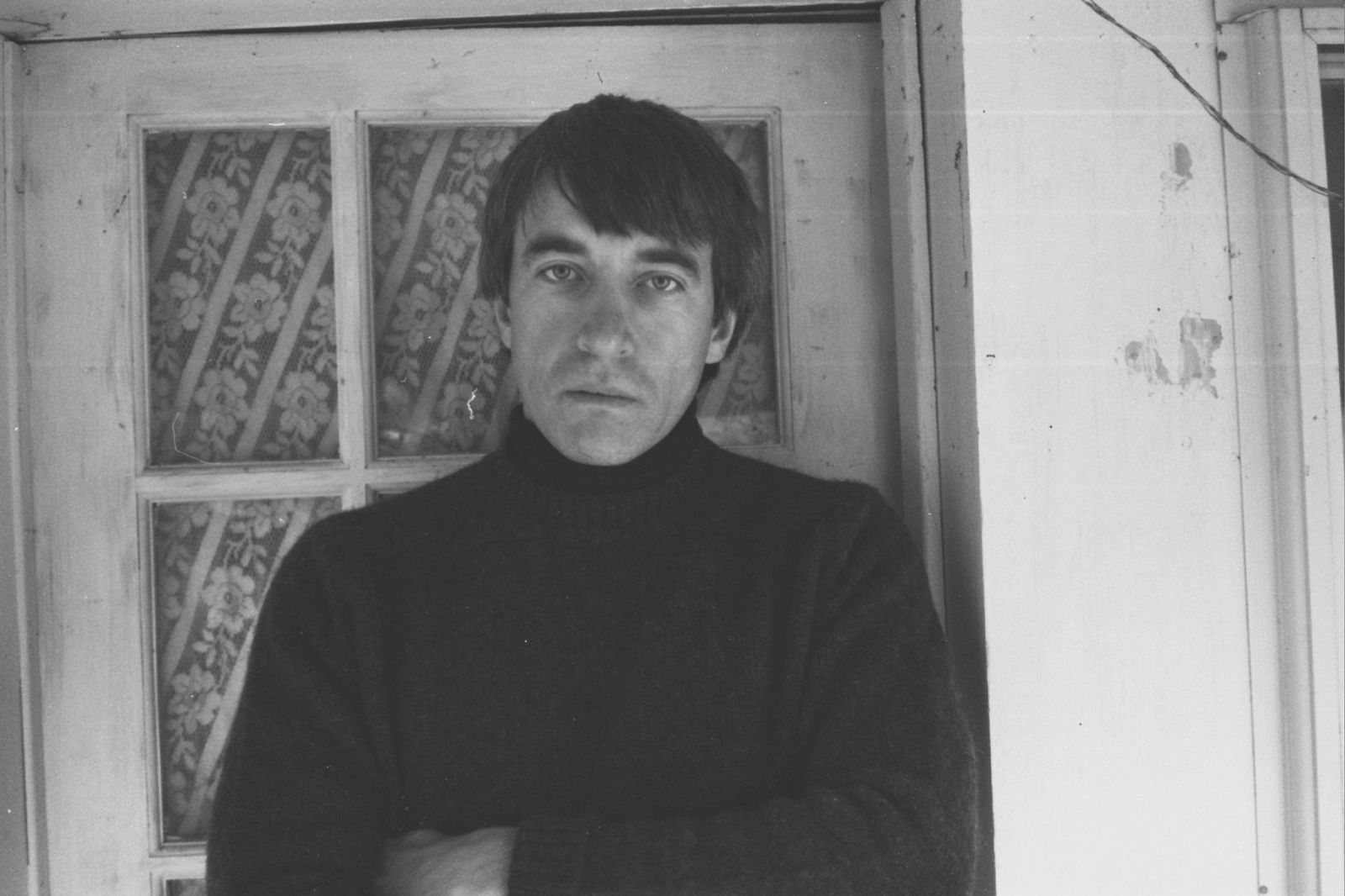

Sokolov scrisse il romanzo tra il 1972 e il 1973 nella tranquillità della campagna russa nei dintorni di Tver’, dove trovò lavoro come guardiacaccia dopo essersi lasciato alle spalle Mosca, gli incontri poetici dello SMOG (Samoe Molodoe Obščestvo Geniev, “La più giovane società di geni”) e il suo impiego come giornalista. Data l’impossibilità della pubblicazione ufficiale, l’opera vide la luce soltanto qualche anno più tardi, seguendo un paradigma tristemente comune a tanta letteratura russa, e non solo, di quegli anni. Alcune copie circolarono in una cerchia ristretta attraverso i canali del samizdat, mentre il manoscritto, in un percorso tortuoso che toccò persino Alessandria d’Egitto, riuscì a giungere oltreoceano, alla casa editrice dell’emigrazione Ardis, nel Michigan. Qui venne finalmente pubblicato in russo nel 1976, grazie anche alla recensione entusiasta che ne fece Nabokov, mentre in patria apparve oltre un decennio più tardi, nel 1989, sulle pagine della rivista “Oktjabr’” (“L’Ottobre”). Poco dopo la pubblicazione del romanzo per Ardis Sokolov lasciò il Paese, stabilendosi dapprima in Austria, poi negli Stati Uniti e, infine, in Canada, dove ottenne la cittadinanza. D’altronde Sokolov non aveva mai fatto mistero della propria insofferenza nei confronti del regime e già in gioventù aveva tentato la fuga dall’Unione Sovietica. L’emigrazione si configura dunque per lui come l’unica possibilità di continuare a pubblicare.

L’opera d’esordio di Sokolov, come si è detto, non aveva alcuna speranza di pubblicazione ufficiale in patria, non tanto per il suo contenuto, quasi del tutto privo di critiche politiche o ideologiche, quanto per la forma e la lingua estremamente sperimentali e dall’eco modernista. Se è vero che la realtà sovietica è soltanto tratteggiata a fare da sfondo al racconto, è però presente almeno una critica al potere che riguarda ancora una volta la libertà d’espressione negata agli scrittori e fa riferimento ad una pratica brutale e disumana, ma purtroppo praticata in URSS, quale quella dell’internamento coatto dei dissidenti. Nelle ultime pagine del romanzo, in un dialogo fra il protagonista e il suo autore, quest’ultimo esprime la sua preoccupazione e spiega che se l’opera dovesse finire in determinate mani e se ne venisse a sapere l’autore, avrebbero potuto spedirlo “dal dottor Zauze”, il medico psichiatra presso cui è in cura il protagonista.

Protagonista/narratore della Scuola degli sciocchi è, infatti, un adolescente schizofrenico, le cui due personalità dialogano costantemente fra loro, con gli altri personaggi e con l’autore del romanzo. L’opera si stilizza come un lungo flusso di coscienza del protagonista (o dei protagonisti?), lo “Scolaro tal dei tali”, un ragazzino affetto da un disturbo dissociativo della personalità che frequenta una scuola differenziale, la Scuola degli sciocchi, per l’appunto. Il ragazzo parla costantemente con l’altro sé stesso, che è parte di lui, ma allo stesso tempo gli è opposto, dando vita a un lungo monologo/dialogo a tratti sconclusionato, al quale prendono parte gli altri personaggi del racconto.

Nel corso del romanzo non si scoprirà quale sia il nome dello Scolaro, così come non verrà mai esplicitato il nome del villaggio di dacie che fa da sfondo al racconto. La mancanza dei nomi proietta quindi fin da subito il lettore in una realtà vaga e indeterminata. Il nome è forse il legame più elementare che un oggetto intrattiene con la realtà: se qualcosa esiste, allora ha un nome; ma qui i nomi sono assenti e ciò mette in discussione la loro esistenza. Proprio questo dubbio assale anche il protagonista che nel descrivere il paesaggio si chiede: “O forse il fiume non c’era nemmeno? Forse. Ma aveva un nome? Sì, aveva un nome.” (p. 12); e poco oltre: “Se non mi sbaglio, ci sono tre o quattro gruppi di dacie nella zona della stazione. E la stazione aveva un nome? – non riesco assolutamente a dirlo, è così lontana. La stazione aveva un nome.” (p. 13) Sono del resto molti i personaggi nel libro il cui nome è soggetto a modifiche o a uno sdoppiamento. È il caso del postino Micheev/Medvedev, della vedova Šejna Trachtenberg/Tinbergen o del geografo Pavel/Saul Norvegov. È infine significativo che l’unico altro appellativo attribuito allo Scolaro tal dei tali sia quello di “Ninfea”, che ottiene attraverso la sua trasformazione in un fiore. In definitiva ottiene un nome, e quindi una qualche identità, soltanto dissociandosi dalla realtà e trasfigurandola.

L’elemento che causa maggior straniamento nel lettore è però senz’ombra di dubbio quello temporale. La realtà, filtrata dallo sguardo alterato del giovane schizofrenico, è totalmente destrutturata e privata di qualsiasi coordinata spazio-temporale o legame causa-effetto, dando vita ad un non-tempo in cui eventi, cose e persone si mescolano di continuo senza sottostare alle leggi della logica. Nello scorrere indistinto di questo tempo trovano posto contemporaneamente diverse potenziali realtà, che nella percezione del giovane scolaro coesistono senza nessun problema. A più riprese è lo stesso protagonista a parlarci di questo suo problema di percezione del tempo; sa di avere “qualche cosa di sbagliato rispetto al tempo”, di non essere in grado di “capire il tempo nel modo giusto” (p. 18) Il tempo dello Scolaro è un tempo fluido, che non si fa inquadrare in una successione concatenata di eventi e sembra ricordare il concetto bergsoniano di tempo interiore.

“È come se tra noi e lui, il tempo, ci fosse una sorta di malinteso, di confusione, come se non tutto fosse a posto. I nostri calendari sono basati sull’arbitrio: i numeri che vi sono scritti non significano niente, non sono garantiti da niente, come soldi falsi. Perché per esempio dopo il primo gennaio deve venire il due e non subito il ventotto? E possono forse i giorni susseguirsi l’un l’altro, e basta? Non è un’assurdità poetica, la successione dei giorni? Ma non c’è nessuna successione, i giorni vengono quando uno di loro si sente di venire, e qualche volta ne arrivano parecchi, tutti insieme. Oppure un giorno non viene per tanto tempo. […] Vorrei anche dire che ciascuno di noi ha un suo calendario della vita, che non assomiglia a quello di nessun altro. Caro Leonardo, se lei mi chiedesse di comporre il calendario della mia vita, le porterei un foglietto di carta con tanti puntini.” (pp. 29-30)

Nel procedere non lineare di questo tempo, che sembra scorrere contemporaneamente in più direzioni, categorie quali passato, presente e futuro perdono di significato e si fondono di continuo, sia sul piano del contenuto, sia su quello della lingua. Ne è un esempio perfetto il personaggio del geografo, nonché insegnante della scuola differenziale, Pavel Norvegov, nella cui vicenda tempo e realtà sono alterati a tal punto da sfidare persino l’ineluttabile. Nella sua storia vita e morte non si piegano alla logica, le sfuggono e si annullano. Così, fin dall’inizio del romanzo sappiamo che l’eccentrico insegnante è morto nella sua dacia in seguito a una malattia, salvo poi vederlo conversare tranquillamente con lo Scolaro mentre se ne sta seduto sulla finestra dell’aula, ignaro di cosa gli sia successo. Saranno infine i racconti del ragazzo, intervallati da innumerevoli digressioni, a guidarlo alla presa di coscienza e a ricordargli di essere morto. In una delle scene forse più stranianti dell’intera opera lo Scolaro riporta le parole con cui al momento del decesso lo stesso Norvegov aveva annunciato la propria morte agli studenti:

“Qual è la sua malattia Saul Petrovič? Lei ha detto: non è una malattia, amici, non è una malattia – e intanto si srotolava i pantaloni che si era rimboccato sopra le caviglie – la verità è che io sono morto, sì, proprio così, io sono morto, diavolo, sono morto. La nostra scienza medica, si sa, è una schifezza, ma in questi casi non si sbaglia, è sempre precisa, non c’è possibilità di errori, la diagnosi è esatta: sono morto – ha detto lei Saul Petrovič – e sono tanto arrabbiato. (Nervosamente.) Proprio come pensavo, – ha detto Saul, seduto sul ripiano della finestra, mentre si scaldava la pianta dei piedi sul calorifero – […] è chiaro, ora ricordo tutto.” (p. 198)

Oltre al tempo, anche lo spazio subisce una certa deformazione e il villaggio di dacie che fa da sfondo alla narrazione viene così ad assumere un carattere atemporale e aspaziale. Di particolare rilevanza è il fiume Lete, che attraversa il villaggio e rappresenta una sorta di confine tra il mondo reale e un mondo altro. La dacia di Norvegov si trova significativamente aldilà del fiume, ed è quindi solo oltrepassando questo limite che lo Scolaro e i suoi compagni possono andare a far visita al loro maestro già morto ed intrattenersi con lui. In un passaggio dal carattere fortemente metaletterario posto a chiusura del libro, l’efficace metafora di un’esondazione descrive, infine, come questo confine venga completamente abbattuto, eliminando di fatto ogni distinzione tra ciò che è reale e ciò che non lo è, e consentendo all’autore e ai suoi personaggi di uscire indisturbati dai confini dell’opera letteraria:

“Scolaro tal dei tali, permetta che io, l’autore, interrompa di nuovo la sua narrazione. È venuto il momento di finire il libro: non ho più carta. Le dico, però, che se vorrà aggiungere altri due o tre episodi della sua vita correrò subito al negozio a comprarne altre risme. Lo farei volentieri, caro autore, ma lei non mi crederebbe. Potrei parlarle […] di quello che è successo alle nostre dacie quando il Suscitatore si è messo finalmente al lavoro: quel giorno il fiume è uscito dagli argini, ha inondato le dacie a ha trascinato via le barche. Scolaro tal dei tali, la notizia è interessante e, a mio avviso, assolutamente attendibile, quindi andiamo insieme a comprare la carta e, lungo la strada, lei mi racconterà tutto con ordine e nei dettagli. Andiamo – dice Ninfea.” (p. 219)

Quanto detto finora si riflette ovviamente anche sulla costruzione formale del romanzo, che risulta perciò del tutto singolare. Conseguenza diretta del sovvertimento temporale è la mancanza di un intreccio lineare, a cui si sostituiscono invece immagini e motivi ricorrenti, evocati dalla mente del protagonista tramite associazioni più o meno chiare di idee. Se nel complesso manca una trama, è però vero che i plot dei singoli eventi raccontati risultano estremamente complessi ed intricati, poiché spesso e volentieri la stessa situazione viene ricordata in maniera diversa dalle due personalità dello Scolaro, permeando il tutto di un senso di inaffidabilità che non permette al lettore di stabilire con certezza cosa sia realmente accaduto e cosa sia frutto della mente malata del protagonista.

Un ultimo aspetto degno di attenzione è, infine, quello linguistico. In un’opera come questa, in cui i confini del reale sono spinti all’estremo, anche la normale relazione tra suono e significato si fa più labile, fino quasi a sfociare nel nonsense. Sono numerosi i passaggi del testo in cui si assiste al progressivo venir meno della punteggiatura, al confondersi dei tempi verbali, alla disgregazione della sintassi in favore dell’associazione sonora, con un esito che lo stesso Sokolov descrive come “proesia”.

“io sono Veta casta bianca Vetka vergolina io fiorisco voi non avete alcun diritto io abito nei giardini non gridate io non grido è il treno che arriva e grida tra ta ta tu tu tu che cosa è tra e chi sei tu Veta del vetrice verga di là dalla finestra nella casa laggiù giù su là su chi è su che cosa è su Vetka del vetrice e del vento tararam tranvai tramvai ai ahi sera buona biglietti b lieti volate nel Lete il fiume che non c’è zero Lete zeta z età Veta Alfa Beta Gamma […].” (pp. 14-15)

Da quanto si è detto è chiaro che La scuola degli sciocchi non è un romanzo sulla schizofrenia e tantomeno una storia strappalacrime su un ragazzino affetto da una malattia mentale. Quest’ultima, al contrario, è uno strumento, un vero e proprio procedimento letterario che permette all’autore di indagare la realtà con sguardo nuovo e di plasmarla a suo piacimento.

Bibliografia:

Donatella Possamai, Al crocevia dei due millenni. Viaggio nella letteratura russa contemporanea, Padova, Esedra editrice, 2018.

Elena Kravchenko, The Prose of Sasha Sokolov. Reflections on/of the Real, London, The Modern Humanities Research Association, 2013.

John Freedman, Memory, Imagination and the Liberating Force of Literature in Sasha Sokolov’s A School for Fools, in “Canadian-American Slavic Studies”, n. XXI (3-4), 1987.

Sasha Sokolov, La scuola degli sciocchi, trad. di Margherita Crepax, Milano, Salani, 2007.

Sitografia:

https://www.culturedeldissenso.com/la-scuola-degli-sciocchi/ (ultima consultazione: 18/01/2022)

https://polka.academy/articles/529 (ultima consultazione: 25/01/2022)

https://www.svoboda.org/a/24200193.html (ultima consultazione: 15/01/2022)

Apparato iconografico:

Immagine di copertina e Immagine 1: https://philologist.livejournal.com/10961052.html

Immagine 2: https://fantlab.ru/edition224809