Alice Bettin

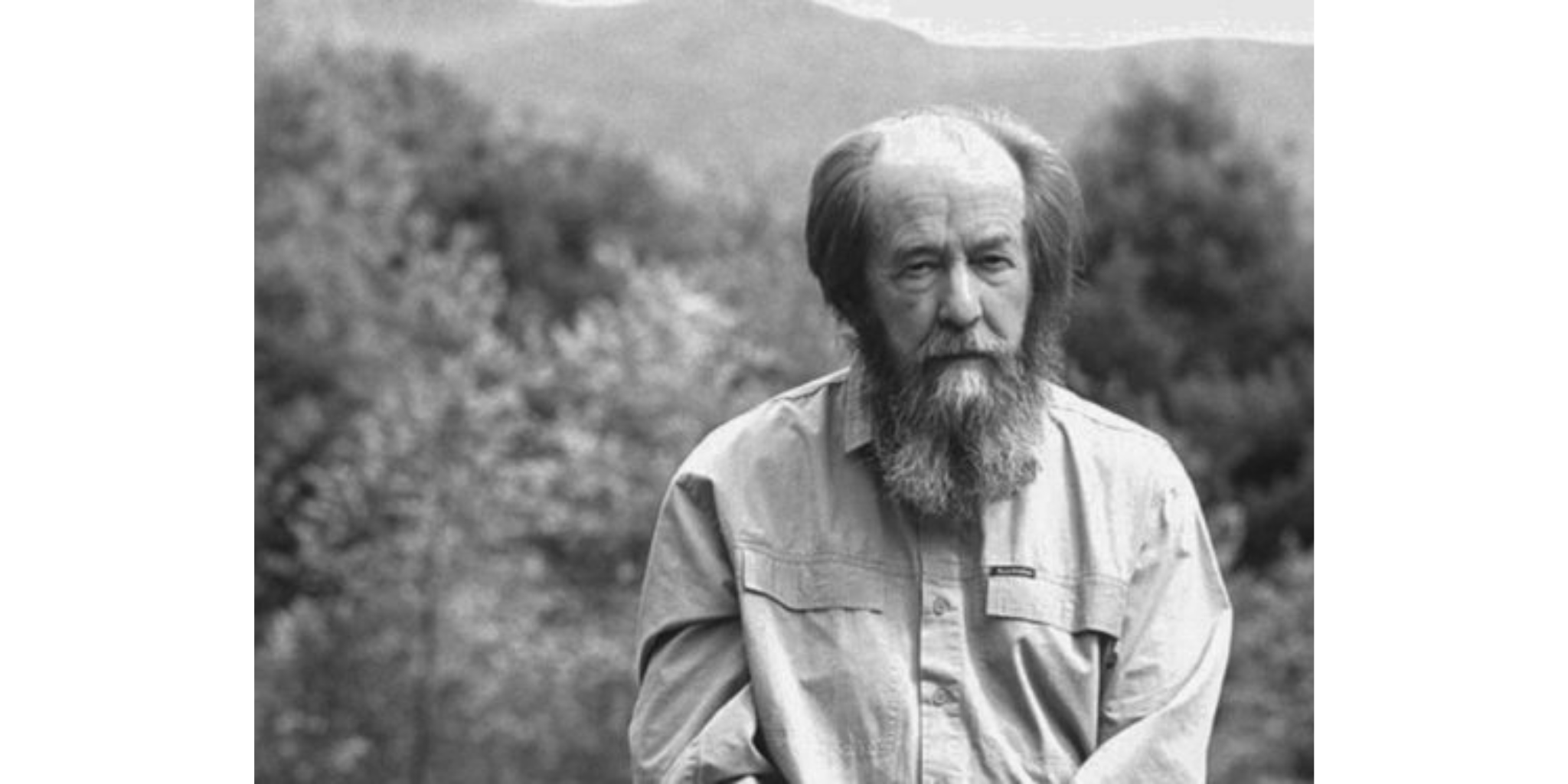

Nato a Kislovodsk nel 1918, Aleksandr Isaevič Solženicyn è stato un celeberrimo scrittore russo, ricordato soprattutto per aver fatto conoscere al mondo l’universo concentrazionario dei gulag, campi di detenzione e di lavoro correzionali per i dissidenti del regime sovietico, dove lui stesso fu condannato e trascorse otto anni della sua vita. Successivamente fu costretto a tre anni di esilio nel febbraio 1945 e privato della cittadinanza sovietica, a causa anche della critica che mosse a Stalin in una lettera privata ad un amico. Solženicyn si guadagnò l’inimicizia dell’URSS per effetto della sua popolarità in Occidente e dell’eco che la sua vicenda fece a livello internazionale. A poco prima dell’esilio risale uno dei suoi contributi più apprezzati, Žit’ ne po liž (“Vivere senza menzogna”, 1974), l’appello che conferma il coraggio e l’alta moralità sia civile che religiosa di uno dei più grandi testimoni della storia del XX secolo.

“Abbiamo riposto troppe speranze nelle trasformazioni politico sociali e il risultato è che ci viene tolto ciò che abbiamo di più prezioso: la nostra vita interiore. All’est è il bazar del partito a calpestarla, all’ovest la fiera del commercio. Quello che fa paura non è neanche il fatto della spaccatura del mondo, quanto che i frantumi più importanti siano colpiti da un’analoga malattia.” (p. 36)

Fisico e matematico per formazione, Solženicyn fu il primo scrittore russo a pubblicare in URSS un’opera letteraria che raccontava una giornata all’interno di un campo di prigionia in epoca staliniana, Odin den´ Ivana Denisoviča (“Una giornata di Ivan Denisovič”, 1962), argomento inavvicinabile per i suoi contenuti tabù. Si tratta della sua unica opera uscita in URSS fino al 1990, una pubblicazione che fu una sorta di esempio di possibile libertà, di come si poteva affrontare apertamente la politica attraverso il mezzo letterario.

Negli anni di prigionia, non potendo scrivere, compose dei versi imparandoli a memoria (spesso lo si faceva nei lager). Dal marzo 1953 iniziò la fase del suo esilio, dove finì a Kok-Terek, nel sud del Kazakhstan. Si ammalò qui di tumore, che però non gli venne diagnosticato e solo nel 1954 gli fu permesso di ricevere le cure adeguate all’ospedale di Tashkent in Uzbekistan.

Questa esperienza gli permise di raccogliere delle profonde riflessioni sul limite tra la vita e la morte, contenute e rielaborate nel romanzo Rakovyi korpus (“Padiglione Cancro”, 1966) iniziato nel 1963 e completato nel 1966, nello stesso periodo di stesura di Archipelag Gulag (“Arcipelago Gulag”, 1973), anche se la pubblicazione del romanzo è stata largamente ostacolata dalle maglie della censura del regime sovietico, che ne vietò prima la pubblicazione nella rivista “Novyj mir”, nonostante il dattiloscritto circolasse già clandestinamente in numerose copie e fu pubblicato prima in Europa occidentale, fino a portare l’autore ad essere espulso dall’Unione degli Scrittori nel 1969.

Tradotto in Italia anche con i titoli Divisione cancro da Il Saggiatore e Reparto C da Giulio Einaudi Editore, il romanzo trova la sua ambientazione nel 1955, due anni dopo la morte di Stalin, quando la macchina sovietica inizia a dare i suoi primi segni di cedimento. La trama appare relativamente semplice, ma è ricca di stimoli che riverberano le corde della malattia, della miseria, della promiscuità, della prigionia, del totalitarismo e dei suoi regimi, dell’istinto di sopravvivenza e della solidarietà tra malati, paradossalmente anche della gioia di vivere.

L’azione del romanzo si svolge in un reparto oncologico di una città che non viene nominata dell’Asia centrale sovietica (la città sembrerebbe essere Tashkent, in relazione all’esperienza personale dell’autore).

Questo padiglione viene eletto così nel romanzo a vero e proprio teatro, non solo della società sovietica, ma della vita in generale. A padroneggiare le pagine del romanzo è soprattutto la ricerca disperata da parte dei personaggi di dominare il proprio destino: il vero leitmotiv dell’opera, che si insinua nelle esistenze di queste anime sole come una forza fatale, che racconta la solitudine dell’uomo, spogliato di qualsiasi investimento sociale, politico e artificiale.

Per entrare nel vivo del romanzo è indispensabile attendere il dodicesimo capitolo, quando si può avere una visione completa dei numerosi personaggi che si incontrano all’interno di questo padiglione, che vengono a configurarsi come delle esistenze che aleggiano tra la vita e la morte, che si trovano inesorabilmente costretti a far fronte al proprio destino. Non esiste carica sociale all’interno del reparto, i personaggi sono tutti uguali di fronte alla morte, respirano l’aria viziata che soffia sulle loro teste, segno di tragedia e rassegnazione alla sorte fatale.

Il personaggio principale è Oleg Filimonovič Kostoglotov, costruito per essere l’alter ego dello stesso Solženicyn, deportato ed ex topografo, chiamato “Spolpaossi” dai compagni di corsia, che riflette sulle esperienze di vita legate al suo trascorso carcerario oramai relegato al passato, con la determinazione dell’uomo che vede di fronte a sé un futuro, o che, almeno, cerca di scappare dall’idea della morte.

La vita sembra riprendere forma quando le sue passioni vengono stimolate da Zoja, la giovane infermiera che studia medicina e dalla dottoressa Vera Kornìl’evna Gangart, che si occupa degli irradiati del reparto. Si tratta di un amore potente che alimenta il desiderio di resilienza e che arricchisce le pagine del romanzo di una carica emotiva non indifferente.

Attraverso una robusta terapia radiologica, che viene spesso messa in dubbio dallo stesso Oleg, Kostoglotov sembra essere ritornato alla vita. La paura dei ricoverati nei confronti delle cure, delle iniezioni e delle radiografie in particolare, somministrate loro dai medici, il cui lavoro spesso viene messo in discussione, domina le pagine del romanzo, tanto che si diffondono delle idee su un fungo di betulla, il Chaga, ricercato da tutti i malati per le sue proprietà benefiche e permetterebbe a molti di loro (secondo credenze popolari) di guarire con cure mediche domiciliari.

Fra le personalità più irripetibili del romanzo, spicca il burocrate Rusanov, il personaggio opposto a Kostoglotov, un membro del Partito, che ha svolto fino a prima dell’entrata in reparto il suo ligio ruolo, ossia di zelante controllore di questionari che avrebbero incastrato molti innocenti.

Fra le donne, spicca la figura della bravissima Dottoressa Doncova, la direttrice della sezione dedicata alle cure dei raggi X, che, proprio per essersi esposta continuamente alle radiazioni per guarire gli altri, diventa lei stessa una malata:

“Con la sua confessione [della malattia] si era esclusa dal nobile ceto dei medici, ed era passata nel ceto subalterno e dipendente degli ammalati, dal rango dei sani irriducibili a quello dei malati colpevoli.” (p. 306)

Uno dei colloqui più significativi del libro è proprio quello che intrattengono Kostoglotov e Elizaveta Anatol’evna, un’ex deportata, che si occupa di mansioni molto umili all’interno del reparto e che ama dedicarsi alla lettura durante le poche pause nel lavoro. Significativo è il fatto che tiene in mano un libro francese e non un libro russo, cosa che incuriosisce Kostoglotov. La risposta di lei è eloquente e amara:

“I ragazzi a scuola scrivono temi sull’infelice, tragica, distrutta e non so che altro ancora vita di Anna Karenina. Ma Anna era forse infelice? Ha scelto la passione ed ha pagato per la passione: questa è felicità! Essa era una persona orgogliosa e libera! ma se nella casa dove siete nati e vivete dalla nascita, entrano, in tempo di pace, uomini col pastrano e il berretto militare e ordinano a tutta la famiglia di lasciare quella casa e quella città entro ventiquattro ore prendendo con sé soltanto quello che riescono a portare le vostre deboli braccia? […] Perché dovrei rileggere Anna Karenina? Forse che questo non mi basta? […] Dove leggere un libro che parli di noi, di noi? fra cent’anni soltanto?” (p. 345)

Vittorio Strada, nella sua introduzione scritta per l’edizione Giulio Einaudi Editore, ha sottolineato come Solženicyn abbia tentato di accogliere questa esigenza del popolo russo, ossia di scrivere “qualcosa che parli di noi”.

Una forte analogia salta facilmente alla mente tra il padiglione tredici e il sanatorio Berghof de Der Zauberberg (“La montagna magica”, 1924) di Thomas Mann. Sono entrambi due microcosmi repressi dalla malattia e dalla sofferenza, popolati da personaggi che sono Uomini-Idea, atti e creati a reincarnare idealmente dei concetti universali, nodi determinanti di un’epoca cruciale.

Ancora Vittorio Strada racconta, nella sua celebre introduzione, di scindere i due luoghi soprattutto per il pubblico a cui sono destinati: il sanatorio è il luogo destinato a malati di estrazione alto-borghese, il padiglione è invece designato per la massa in generale.

Da un punto di vista simbolico e metaforico, come il cancro con le sue infide metastasi pervade il corpo dei malati nel padiglione tredici dell’ospedale sovietico, anche il microcosmo concentrazionario dei gulag messo in moto dalla macchina sovietica costituisce la metastasi di quella che era una società gravemente malata al tempo di Stalin.

La morte di Stalin nel 1953 era stata la prima scintilla della crisi di un greve sistema, che rappresentava il risveglio della speranza in una rinascita, come accade ai malati quando guariscono, e il risanamento di una ferita che aveva compromesso la libertà di milioni di persone.

Bibliografia:

Aleksandr Solženicyn, Reparto C, Milano, Giulio Einaudi Editore, 1969.

Aleksandr Solženicyn, Vivere senza menzogna, Milano, La Casa si Matriona, 2008.

Giovanni Grazzini, Solženicyn, Milano, Longanesi, 1971.

Mauro Martini, Introduzione a Padiglione Cancro, Milano, Biblioteca Economica Newton, 1994.

Sitografia:

https://www.ilgiornale.it/news/lultimo-solzenitsyn-sovranista-tutti-1722309.html

https://www.lastampa.it/tuttolibri/recensioni/2011/01/01/news/padiglione-cancro-1.37617949