Sara Deon

Nel 2014, il Consiglio Comunale di New York ricevette una richiesta da parte di un nutrito gruppo di lettori: impugnando una petizione che aveva raccolto 18000 firme, chiedeva che fosse dedicata una via onoraria a Sergej Dovlatov, scrittore russo emigrato a New York nel 1979. Dopo le dovute consultazioni, i segnali della neonata Sergei Dovlatov Way fecero la loro comparsa quello stesso anno a Forest Hills, nel quartiere Queens, dove lo stesso scrittore visse fino alla sua morte nel 1990, a soli 48 anni. Sergei Dovlatov Way è la prima via nella città di New York a essere stata dedicata a uno scrittore russo.

Per comprendere l’opera di Dovlatov, che mescola elementi autobiografici e fiction, unitamente ad artifici meta-narrativi dal carattere postmoderno, è necessario ripercorrere le tappe cruciali della sua formazione. Sergej Dovlatov nasce il 3 settembre del 1941 a Ufa, nella Repubblica della Baškirija, dove la sua famiglia era stata evacuata da Leningrado durante la Seconda Guerra Mondiale. La madre Nora, armena, lavora come correttrice di testi letterari, mentre il padre, Donat, di origini ebraiche, è un noto regista teatrale.

Avvezzo fin da bambino al mondo dello spettacolo, insieme alla consapevolezza di un’identità e uno spazio domestico multietnico, la trasformazione di Dovlatov da giovane uomo a scrittore sembrava già annunciata. In un’intervista con Jane Bobko, lo scrittore racconta di come la sua passione per i racconti sia nata negli anni in cui faceva parte dei Giovani Pionieri. Studente pigro e per nulla sportivo, il giovane Dovlatov trova la sua vera vocazione quando si spengono le luci la sera al campeggio estivo: è in quel momento che i suoi compagni si raccolgono intorno a lui, e alla luce di una candela Sergej inventa storie e racconti, ottenendo un’aurea di rispetto anche tra i più vecchi. La sua passione per il raccontare storie prosegue negli anni universitari, dove si scontra però con l’impellenza del foglio bianco: rispettando già la forma e la qualità dei racconti scritti, Dovlatov ostinatamente preferisce lo storytelling, con gli amici raggruppati intorno al tavolo, al raccoglimento individuale dello scrittore chino sul quaderno. Arresosi inevitabilmente al foglio di carta, che ha ammesso a più riprese infondergli costante paura, Dovlatov scopre una propensione per il racconto breve, e ben presto realizza che i suoi racconti ricostruiscono i diversi cicli della sua esperienza personale: ci trova la sua famiglia, la vita delle classi meno agiate, le sue esperienze lavorative e le sue aspirazioni tradite. Espulso dall’Università, si deve arruolare nell’esercito, dove lavora per tre anni come guardia carceraria di una prigione nella Repubblica di Komi. A proposito di Dovlatov e della sua esperienza come secondino, Brodskij ricorda: “[…] tornò dall’esercito come Tolstoj dalla Crimea, con un rotolo di storie e uno sguardo sbalordito”. Infatti, le sue storie e quelle dei prigionieri nel campo affluiscono nella sua opera “Zona”, pubblicata in Italia da Sellerio nel 2002, col titolo “Regime Speciale”, nella traduzione di Laura Salmon.

In seguito, collabora con diversi quotidiani e riviste a Leningrado, e come corrispondente a Tallinn per i giornali estoni “Soveckaja Estonija” e “Večernij Tallin”. Per integrare il suo stipendio di giornalista, lavora anche come guida estiva nella Riserva di Puškin, un museo nei pressi di Pskov; descrive questa esperienza nella sua opera Il Parco di Puškin (titolo originale: Zapovednik, 1983), pubblicata in Italia nel 2004.

Parallelamente alla sua carriera di giornalista, Dovlatov scrive diverse opere letterarie. Tuttavia i suoi tentativi di pubblicare in Unione Sovietica si scontrano con l’inflessibile muro della censura. Il 1976 costituisce un anno spartiacque nella battaglia tra lo scrittore e la stampa ufficiale: alcune sue storie vengono pubblicate in delle riviste occidentali in lingua russa, e ciò provoca de facto la sua espulsione dall’Unione dei Giornalisti dell’URSS. Il 1979 è l’anno dell’addio all’Unione Sovietica: sollecitato a più riprese dalla moglie Elena a raggiungerla oltre l’Atlantico, lo scrittore si lascia alle spalle il suo Paese alla volta di New York.

Due sono le opere che meglio incapsulano il tema dell’emigrazione dovlatiana: La valigia (Čemodan) e Noialtri (Naši), pubblicati in Italia rispettivamente nel 1999 e 2000. Ne La valigia, l’emigrantedissidente Dovlatov viene descritto nel momento che sancisce il commiato col suo Paese, ovvero nell’atto di preparare il bagaglio da portare oltreoceano. Quell’atto, dal sapore deludente e amaro, porta con sé un imperativo perentorio: ora te ne vai, e non farai più ritorno. Nei suoi preparativi, Dovlatov si rende conto di riuscire a racchiudere quasi quarant’anni di vita in una sola valigia, rivelando la miseria e lo squallore di una partenza che non ha nulla di epico:

“Osservai la valigia vuota. Sul fondo Marx. In cima Brodskij. E tra loro la mia unica, inestimabile, irripetibile esistenza. La chiusi. All’interno rimbalzarono sonore le palline di naftalina. Il mucchio variopinto del suo contenuto giaceva sul tavolo della cucina. Era tutto ciò che avevo messo insieme in trentasei anni, durante tutta la mia vita in Russia. Pensai: ma davvero è tutto qui? E risposi: sì, è tutto qui.” (La valigia, p. 14)

L’opera è divisa in otto capitoli, che portano ciascuno il titolo degli otto oggetti con cui Dovlatov salpa per New York. Si tratta di oggetti apparentemente inutili, tuttavia carichi di ricordi che mescolano il byt’ squisitamente russo col grottesco e l’assurdo: i calzini finlandesi che dovevano essere contrabbandati, le scarpe rubate di nascosto al sindaco, o il giaccone di Fernand Léger. Se La valigia costituisce questo momento chiave vissuto da Dovlatov, così come da tutti quegli intellettuali che alla fine degli anni Settanta emigrarono in Occidente, Noialtri ne è la naturale prosecuzione. In questa saga familiare, lo scrittore ripercorre le quattro generazioni della sua famiglia, ebrei russi e armeni da Vladivostok, al Caucaso, da Leningrado a New York. Dovlatov è scrittore etnico in Russia, perché di origine ebraiche e armene, e successivamente “altro” negli Stati Uniti, perché russo e figlio di un Paese comunista. È un “noi” che semantizza affetti, rapporti ed esperienze comuni, nostalgie condivise (anche se mai espresse esplicitamente), contrapposti prima alla anormalità sovietica, e successivamente alla pervasività delle corporations americane: entrambe macro-identità che plasmano la realtà, e prescrivono come debba essere vissuta.

Di spirito anarchico, restio alle verità ideologiche assolute e incastrato nell’interstizio tra ciò che è universalmente considerato bene e male, lo scrittore Sergej Dovlatov rappresenta un modello inedito di emigré russo, lontano dai suoi più celebri connazionali Aleksandr Solženicyn e Iosif Brodskij; scrive acutamente, a proposito di questa differenza: “Certo, io non sono Solženicyn. Ma forse per questo non ho diritto di esistere?”, perché in America si rende presto conto dell’appeal che questi due celebri dissidenti avevano tra le élite editoriali e letterarie americane, proprio in virtù della persecuzione subita in patria. A differenza di questi ultimi, Dovlatov non si considerava un dissidente tout court: benché la sua decisione di emigrare negli Stati Uniti nel ’79 sia stata una risoluzione ultima ed esasperata in risposta all’impossibilità di pubblicare, lo scrittore russo non era promotore del canonico atteggiamento dissidente in cui a prevalere è l’accusa verso il potere totalitario sovietico e comunista. L’insofferenza di Dovlatov ha carattere esistenziale, è estranea ai limiti tra l’uomo e la Storia in cui questo è calato. Nel suo sguardo verso la realtà, non punta il dito contro il regime sovietico, né contro la mano della censura che gli impedì di realizzare in patria il suo destino di scrittore: nella narrazione dovlatoviana non trova espressione una netta dicotomia tra vittime e carnefici. Insieme al suo sguardo ironico e umoristico, Dovlatov rappresenta un esule russo sui generis, proprio perché in lui nasce un nuovo modello di leggere la propria realtà: al crepuscolo del nemico e dell’ideologia, a emergere è il ricorso all’umorismo e al grottesco. Dovlatov è uno scrittore che guarda alla censura sovietica, durata quasi vent’anni, come a un apprendistato, con tono di sardonica riconoscenza; uno scrittore che affermava che un intellettuale russo che non è mai stato in galera non è un vero intellettuale; ironia – di cui Dovlatov è del tutto consapevole – vuole che lui ci sia stato, in un campo di prigionia, ma dalla parte dei secondini.

Per Sergej Dovlatov, l’assurdo è l’unica arma nella lotta contro lo stato sovietico, ma anche per combattere contro l’inferno presente in ciascuno di noi: è l’unico strumento per sopravvivere alla paradossale insensatezza dell’esistenza. L’ironia e l’umorismo sardonico e spesso grottesco di Dovlatov non ridicolizzano i suoi personaggi, né emerge un sentimento di presunta superiorità da parte dell’autore: si ha sempre l’impressione che si tratti di un “noi” (naši, appunto), una galleria di personaggi verso cui l’autore è istintivamente attratto: i falliti, i delinquenti, gli aspiranti poeti e scrittori, gli eccessivi, gli ottusi, gli squattrinati. Dovlatov si sente in buona compagnia solo tra le carogne, prima nel mondo sovietico e poi tra i russi immigrati a New York.

Lo spazio che ha abitato Dovlatov non esiste più: la sua Leningrado è diventata Pietroburgo, sono stati abbattuti i vecchi monumenti, issati quelli nuovi, sono stati cambiati i nomi delle strade; nelle arterie principali si affacciano catene internazionali dai nomi inglesi, intere classi politiche si sono detronizzate e alternate al potere. Tuttavia, a trent’anni dalla sua morte, Sergej Dovlatov risulta ancora uno degli scrittori russi più letti a livello internazionale, capace di fare ridere e allo stesso tempo di smascherare l’autoinganno in cui siamo immersi tutti, sia in un sistema totalitario come quello sovietico, sia in quello dal volto democratico in Occidente.

L’eredità dovlatoviana prosegue, avulsa dai limiti delle coordinate storicogeografiche, come avrebbe voluto lui. E continua ancora, da San Pietroburgo, fino alla sua Sergei Dovlatov Way.

Bibliografia

Daniel Genis, Dovlatov’s Way, The Paris Review, 2014 http://sergeidovlatov.com/books/brodsky.html

Iosif Brodskij, O Sereže Dovlatove, Žurnal «Zvezda», n. 2, 1992. http://sergeidovlatov.com/books/brodsky.html

Jane Bobko and Sergei Dovlatov. “Interview with Sergei Dovlatov.”, The Threepenny Review, n. 20, 1985, pp. 16–18 http://www.jstor.org/stable/4383352

Sergej Dovlatov, La valigia, Palermo, Sellerio editore, 2017 (terza edizione)

Sergej Dovlatov, Noialtri, Palermo, Sellerio editore, 2000.

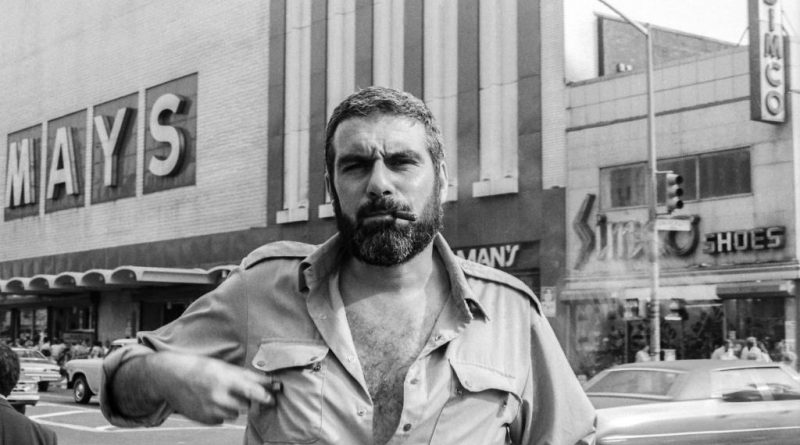

Apparato iconografico

1. https://it.rbth.com/cultura/letteratura/2016/09/02/dieci-cose-da-sapere-su-dovlatov_626087

2. http://russiaintranslation.com/2018/09/17/lironia-e-una-cosa-seria-recensione-de-la-valigia-di-sergej-dovlatov/

3. https://lucarota.com/tag/sergej-dovlatov/